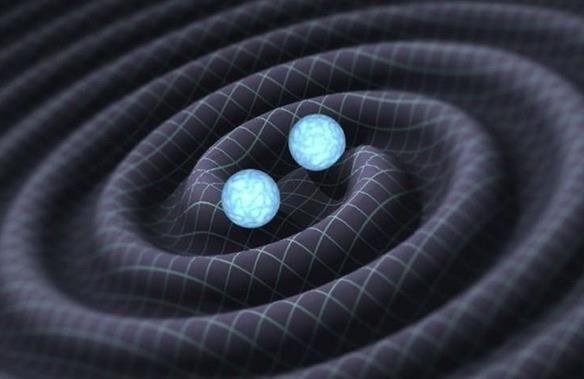

用两种方法测量哈勃常数结果却得出了不同的数值,那么怎样才能获得最准确的数值?引力波探测开启了一条新路,这有可能为天文学家提供一个前所未有的精确测量天体距离的手段。可以说,通过引力波探测进行天文学研究,其中最大的用处就在于测量出宇宙膨胀的速度到底有多快,以及宇宙膨胀的历史。人类甚至有可能通过引力波研究得知宇宙究竟为什么膨胀。 实际上,早在30多年前,就已经有天文学家展望人类有可能利用引力波来解决天文学问题。1986年9月,英国卡迪夫大学的天文学家伯纳德·舒茨(Bernard Schutz)在《自然》杂志发表论文《通过引力波观测确定哈勃常数》(Determining the Hubble Constant from Gravitational Wave Observations),他在论文中提出,人类可以通过引力波探测来解决一个困扰了天文学家许久的重要问题——宇宙膨胀的速度到底有多快。 这样一篇论文在理论上虽然无可挑剔,但因为当时人们仍然不知道是否真的有可能探测到引力波信号,所以它也就如同屠龙之技,没有太大的实际意义。当引力波信号被发现之后,这篇30多年前的论文的真正价值便体现了出来。通过引力波进行天文学测量,是一种全新的、独立的方法,因此它可以成为判断此前两种方法有效性的一个标准,而且在理论上它的精度可以超过其他方法。 引力波通过时空本身以光速传播,在传播过程中不会受到环境的干扰,因此通过引力波来判断天体距离,精度要高于标准烛光方法。如果说通过星光进行宇宙学探测属于光学范畴,那么引力波在频率范围内更接近于声音(人们甚至可以直接把引力波信号作为音频播出),因此,仿照着“标准烛光”概念,天文学家们又提出了“标准笛声”(Standard Siren)概念,也就是通过探测到的引力波信号的强度来判断天体与地球的实际距离。 目前人类已经观测到了5次两个相互环绕的恒星级黑洞系统在合并过程中所发出的引力波信号,这也成为“黑洞”这种天体在宇宙中真实存在的最直接的证据。但更令天文学家们感到兴奋的是,在2017年8月,LIGO观测到了两颗中子星在合并过程中所发出的引力波。与黑洞在合并过程中完全不可见不同,这次被命名为“GW170817”的距离地球1.3亿光年之外发生的中子星合并事件,不仅释放出了引力波,还释放出大量的伽马射线。天文学家们得以通过多种手段观测同一个宇宙学现象,并且通过估算信号的原有强度与其被探测到的强度进行对比来判断其与地球的距离。 天文学家们急于通过引力波信号来测量天体的精确距离,并且为此前进行测距的两种天文学方法充当裁判,但是问题在于,目前人类所获得的引力波数据还太少,人们只能根据目前掌握的唯一一个中子星合并的引力波数据计算哈勃常数,结果发现得出的数值是每相隔326万光年的距离,星系退行的速度就会增加大约66.9公里/秒——这个数值恰好介于通过前述两种方法所得出的两个数值中间。人们相信这样的误差将随着逐渐积攒中子星合并的引力波信号而越来越小,因此天文学家们急切盼望着能够再次探测到中子星合并的引力波信号,以不断修正以此计算出的哈勃常数。 不仅是用来测量天体与地球之间的距离,引力波信号中还藏着更多的信息。无论是在天文学领域还是在基础物理学领域,科学家都希望能够通过研究引力波信号建立更加准确的模型。例如物理学家们非常希望了解中子星的内部结构。这种天体是除了黑洞之外宇宙中最为致密的物体,了解它们的内部结构对于物理学研究的意义重大。中子星合并过程中发出的引力波信号正蕴含着这种重要的信息。 在“GW170817”中子星合并事件的观测过程中,天文学家们记录了长达100秒的引力波信号,但是最终却因为其频率过高,超出了装置的探测范围而错过了重要的一部分。正因为如此,人们才急于积攒更多的中子星合并引力波信号。例如一颗中子星到底有多大,物质究竟能够被压缩到什么程度?一些宇宙中的伽马射线爆发从何而来?一些重元素到底是如何产生的?这些问题都可能从引力波信号中得到答案。 另一方面,两个相互围绕旋转、最终合并在一起的恒星级双黑洞系统到底是如何产生的?它们究竟是先由燃烧殆尽的恒星发生爆发而形成黑洞,之后在引力的作用下相互靠近,还是原本两个相互围绕旋转的恒星逐渐燃尽而成为黑洞,双星系统转变为双黑洞系统?天文学家们也希望在积攒了足够多的黑洞合并引力波信号之后,通过判断它们此前的自旋状况对此做出判断。