一、背景

电力行业是基础的能源行业,就目前的技术来看还没有能替代电力的新能源具有可实际应用性。因此即使是2050年以后,预计电力行业仍然是全球经济发展的主要动力来源。所谓衰退期表示这个行业运行相当成熟,导致行业利润率远低于工业行业平均水平的状态。

电力行业是基础行业,就目前的技术来看,还没有新的方式可以提到电力在社会生活各方面所发挥的巨大作用。随着新能源、环保等由概念转换成技术应用,我们的生活方式将继续发生深刻的变化,而电力将发挥越来越重要的作用。

电力行业在不同国家其生命周期曲线并不同步。影响我国电力行业生命周期的重要因素则是工业化。

这一判断的主要依据如下。

中国经济的重工业化和城镇化不会永远持续下去,预计2020年前后我国的重工业化就能基本完成,到2030年城镇化也将基本完成。与此同时,中国承接国际产业转移的热潮也将逐渐冷却下来。从目前国内专利技术引进和原创的发展速度估计,2030 年前后中国将逐步迈入技术输出国行列。届时,电力行业的需求增速将逐渐和居民内生需求靠拢,增长幅度比近几年的水平大幅下降。

从竞争角度看,目前中国正在进行的电力市场改革已经取得了阶段性的成果,厂网分开进行的比较彻底,竞价上网已经开展多处试点,主辅分离和输配分离正在紧张的开展。预计到 2020年前后,中国将形成一个比较完善的电力市场体系。通过破除垄断、充分竞争,电力行业的成本将大幅下降,行业利润也会逐渐下降。到2030年以后,行业运作更加成熟,利润率继续下降。2050年以后,中国电力行业利润情况将在各主要工业行业中排名靠后。

我国在电力使用的历史几乎与世界同步,但初期发展非常缓慢。建国后尤其是改革开放30年间,我国电力工业发展迅猛,这得益于期间第二产业的高速增长。尤其是2000年后,重工业化促使我国电力进入高速发展期。而随着2020年前后重工业化基本完成,电力行业的需求增长将会明显减缓。行业进入成熟期。2030年左右城镇化也基本完成,行业进入饱和期。

当然,这一进程仍存在着诸多变数。比如新能源动力的广泛应用。目前世界一次能源的4成用来转换成电力。而大量的石化能源用于交通运输。如果新能源动力汽车能得到广泛的应用,这也将成为一个电力需求增长点。

二、2014-2015 年中国电力行业发展分析

2014-2015年中国电力行业总体运行情况

2014年,全国电力供需总体宽松,东北和西北区域供应能力富余较多,华中、华东和南方区域供需总体平衡,华北区域供需总体平衡,部分地区偏紧。省级电网中,受机组环保改造、气温、局部电网受限等因素影响,山东、河北、天津、江苏、安徽、福建、河南、陕西、西藏和海南在部分时段有一定错峰。

2015年中国电力行业发展现状回顾

截至2014年底,全国发电装机容量136019万千瓦,同比增长8.7%;其中,水电30183万千瓦(含抽水蓄能2183万千瓦),占全部装机容量的 22.2%;火电91569万千瓦(含煤电82524万千瓦、气电5567万千瓦),占全部装机容量的67.4%,比上年降低1.7个百分点;核电 1988万千瓦,并网风电9581万千瓦,并网太阳能发电2652万千瓦。

2014年,全国基建新增发电设备容量10350万千瓦,其中,水电新增2185万千瓦,火电新增4729万千瓦,核电新增547万千瓦,并网风电新增2072万千瓦,并网太阳能发电新增817万千瓦。

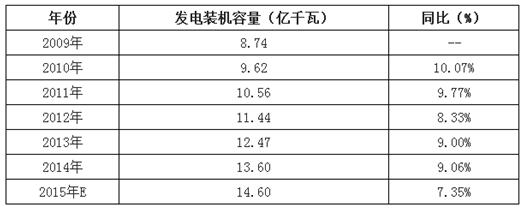

2009-2015年中国发电装机容量统计

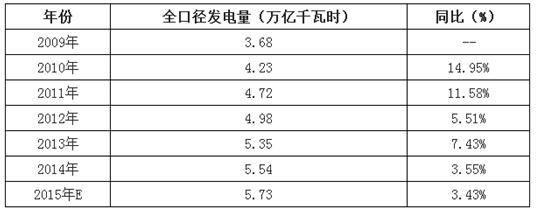

2009-2015年中国全口径发电量统计

2014 年,全国全口径发电量55459亿千瓦时,比上年增长3.6%。分类型看,水电发电量10661亿千瓦时,同比增长19.7%,占全国发电量的 19.2%,比上年提高2.6个百分点;火电发电量41731亿千瓦时,同比下降0.7%,占全国发电量的75.2%,比上年降低3.3个百分点;核电、并网风电和并网太阳能发电量分别为1262亿千瓦时、1563亿千瓦时和231亿千瓦时,同比分别增长13.2%、12.2%和171%,占全国发电量的比重分别比上年提高0.2个、0.2个和0.3个百分点。

2014年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数4286小时,同比降低235小时。其中,水电设备平均利用小时3653小时,同比增加293小时;火电设备平均利用小时4706小时,同比降低314小时;核电7489 小时,同比降低385小时;风电1905小时,同比降低120小时。

2001-2014年中国发电设备利用小时情况

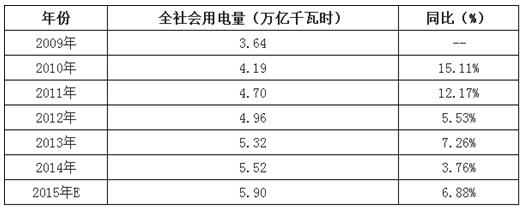

2009-2015年中国全社会用电量统计

2014年,全国全社会用电量55233亿千瓦时,同比增长3.8%。其中,第一产业用电量994亿千瓦时,同比下降0.2%;第二产业40650亿千瓦时,同比增长3.7%;第三产业6660亿千瓦时,同比增长6.4%;城乡居民生活6928亿千瓦时,同比增长2.2%。工业用电量39930亿千瓦时,同比增长 3.7%,其中,轻、重工业用电量分别为6658亿千瓦时和33272亿千瓦时,分别比上年增长4.2%和3.6%。

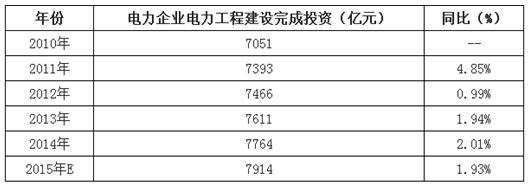

2010-2015年中国主要电力企业电力工程建设完成投资统计

2014年,全国主要电力企业电力工程建设完成投资7764亿元,同比增长0.5%。电源工程建设完成投资3646亿元,同比下降5.8%,其中,水电、火电、核电、风电分别完成投资960亿元, 952亿元, 569亿元, 993亿元;电网工程建设完成投资4118亿元,同比增长6.8%。

2015 年中央出台系列“稳增长”政策措施,中电联预计 2015年我国国内生产总值增长7.0%左右,且改革红利将逐步释放,有利于稳定电力消费增长;2014 年对用电量增长产生抑制作用的气温因素,将对 2015 年用电量尤其是居民用电量增长有一定拉升作用;受经济转型驱动,信息消费等第三产业仍将保持快速增长势头;部分地区为大气污染防治和节能减排而推行的电能替代客观上有利于促进电力消费增长;部分地方逐步推进的电力用户直接交易试点,降低了用户电价,企业生产成本下降,一定程度上促进电力消费。与此同时,未来我国的节能减排和环境保护压力日益加大,按目前电力工业整体情况,我们预计 2015 年全国电力供需继续总体宽松,东北和西北区域电力供应能力仍然富余较多,华东、华中和南方区域电力供需平衡,各区域内均有部分省份电力供应能力盈余,华北区域电力供需总体平衡,部分地区偏紧。

2014年,全国电力供需总体宽松,东北和西北区域供应能力富余较多,华中、华东和南方区域供需总体平衡,华北区域供需总体平衡,部分地区偏紧。省级电网中,受机组环保改造、气温、局部电网受限等因素影响,山东、河北、天津、江苏、安徽、福建、河南、陕西、西藏和海南在部分时段有一定错峰。

华北电网区域电力供需总体平衡,部分地区偏紧。2014年全社会用电量1.30万亿千瓦时,同比增长 3.4%,增速同比回落3.0个百分点,主要是区域内部分省份受节能减排以及高耗能行业产能过剩导致企业开工率下降影响;区域统调最高用电负荷1.92亿千瓦,同比增长3.2%。基建新增发电装机容量2106万千瓦,12月底全口径发电装机容量2.9亿千瓦,同比增长7.6%,其中并网风电装机容量 3301万千瓦,同比增长18.5%。区域内电力供需总体平衡,部分地区偏紧,7月山东日最大错峰负荷360万千瓦,河北南网239万千瓦,冀北87万千瓦,天津36万千瓦;2014年,华北区域发电设备利用小时4655小时,同比降低131小时,其中火电5145小时,同比降低61小时;风电1965小时,同比降低152小时。

东北电网区域电力供应能力富余较多。2014年全社会用电量4047亿千瓦时,同比增长2.5%,增速同比回落1.9个百分点,延续多年来的低迷态势;区域统调最高用电负荷5462万千瓦,与上年基本持平。基建新增发电装机容量600万千瓦,12月底全口径发电装机容量1.2亿千瓦,同比增长 5.4%,其中并网风电2289万千瓦,同比增长10.0%。2014年,东北区域发电设备利用小时3603小时,同比降低65小时,其中火电4197小时,同比提高78小时(主要是吉林水电减发较多,火电设备利用小时同比提高237小时),低于全国平均水平509小时;风电1739小时,同比降低177 小时,低于全国平均水平166小时。

华东电网区域电力供需平衡。2014年全社会用电量1.33万亿千瓦时,同比增长2.1%,增速同比回落5.8个百分点,主要是受气温因素影响,三季度用电量同比下降4.6%,增速环比回落9.7个百分点;区域统调最高用电负荷2.21亿千瓦,同比增长2.7%。基建新增发电装机容量1990万千瓦,12月底全口径发电装机容量2.7亿千瓦,同比增长7.2%,其中核电1076万千瓦,同比增长42.7%。区域电力供需平衡,4月安徽有少量错峰,7月江苏日最大错峰负荷112万千瓦,福建有少量错峰;2014年,华东区域发电设备利用小时4617小时,同比降低486小时,其中火电4824小时,同比降低530小时,降幅较大的主要原因是电力消费增长放缓和区域外来电增加较多;风电2144小时,同比降低39小时。

华中电网区域电力供需平衡。2014年全社会用电量9908亿千瓦时,同比增长2.5%,增速同比回落4.5个百分点,主要是受气温因素影响,其中三季度用电量同比下降2.3%,增速环比回落7.2个百分点;区域统调最高用电负荷1.51亿千瓦,同比增长0.9%。基建新增发电装机容量1798万千瓦,12月底全口径发电装机容量2.8亿千瓦,同比增长7.8%,其中水电装机容量1.3亿千瓦,占全国水电装机容量的43%。区域电力供需平衡,7月河南日最大错峰负荷90万千瓦。2014年,华中区域发电设备利用小时4149小时,同比降低113小时,其中水电4047小时,同比提高361小时,火电4275小时,同比降低439小时;风电1959小时,同比降低81小时。

西北电网区域电力供应能力富余。2014年全社会用电量5426亿千瓦时,同比增长6.7%,增速同比回落8.5个百分点,是用电增速回落幅度最大的区域,主要是在宏观经济趋缓、房地产市场低迷背景下,高耗能行业产能过剩、产品价格下滑导致企业开工率下降(占西北区域全社会用电量比重53%的四大行业用电量增速从上年的 17.3%降至2014年的5.8%);区域统调最高用电负荷7147万千瓦,同比增长3.7%。基建新增发电装机容量2332万千瓦,12月底全口径发电装机容量1.6亿千瓦,同比增长13.9%,其中并网风电2346万千瓦,同比增长47.1%;并网太阳能发电1473万千瓦,占全国并网太阳能装机的 61%。1月西藏日最大错峰负荷8.5万千瓦,7月陕西日最大错峰负荷116万千瓦;2014年,西北区域发电设备利用小时4154小时,同比降低457 小时,其中火电5233小时,同比降低220小时;风电1863小时,同比降低86小时。

南方电网区域电力供需平衡。2014年全社会用电量9496亿千瓦时,同比增长6.9%,增速同比提高0.4个百分点,是用电增速唯一同比提高的区域,主要是因广东气温因素及经济运行相对平稳;区域统调最高用电负荷1.36亿千瓦,同比增长5.6%。基建新增发电装机容量1524万千瓦,12月底全口径发电装机容量2.4亿千瓦,同比增长6.9%,其中水电1.0亿千瓦。海南电力供应紧张,日最大错峰负荷59.4万千瓦,累计错峰电量5.8亿千瓦时;2014年,南方区域发电设备利用小时4066小时,同比降低173小时,其中水电3815小时,同比提高540小时;火电4143小时,同比降低645小时,低于全国平均水平564小时,是全国最低的区域,其中云南低于3000小时,电力消费需求放缓以及水电多发是主要原因;风电2060小时、同比提高45小时。

三、我国电力行业的不足和发展限制

中国经济要努力适应新常态。能源电力发展面临转型升级的历史重任。金地毯大数据中心分析了“十三五”及今后一段时期中国电力发展面临的新形势,对事关电力科学发展的若干重大问题进行了研判。

1、电力发展面临的新形势

1.1、经济和能源需求增长换挡降速

经济由高速增长进入到中高速增长阶段,能源消费增速也将保持中低速增长常态。中国经济发展历经30多年的高速增长,随着资源环境约束增强、人口红利逐步消失、产业升级等因素的影响,将逐步进入到高效率、低成本、可持续的中高速发展阶段,经济增长有望在7%左右运行一段时期。“新常态”的主要特征为:

增速换挡。经济增速从过去10%左右的高速增长转为7%左右中高速增长。2020年以后增速继续回落。

调整结构。经济和产业结构发生全面、深刻的变化,不断优化升级,第三产业逐步成为产业主体。预计到2020年,第三产业增加值占GDP50%以上。

创新驱动。经济增长的内生动力从要素驱动、投资驱动向创新驱动转变。

多重挑战。面临房地产风险、地方债风险、金融风险等潜在风险,经济持续稳定增长的难度在加大。随着经济增长速度的回落,未来能源消费增速也将从以往的高速增长态势回落至中低速增长阶段。2012年和2013年,中国能源消费增速分别为3.7%和3.9%,相比前10年年均8.6%的增速已经有了大幅下降。未来一段时期将大力推进经济转型升级,第三产业比重持续上升,加快化解产能过剩、限产关停高耗能产业以及治理大气和环境污染将成为各方面关注重点,预计能源增速将会有较大回落。

1.2、供给方式面临较大调整

煤炭等常规化石能源由“供给不足”转向“供给过剩”,新能源快速发展,但也面临消纳难等问题。常规发电能源主要是煤炭,从供应侧来看,2013年中国煤炭产量36.8亿t,产能约40.0亿t,在建产能超过10.0亿t,“十三五”将陆续投产和释放;从需求侧看,2013年全国煤炭消费量36.1亿t,供给已经超过需求。而随着结构调整力度的不断加强,煤炭需求增速放缓、供大于求的局面预计将长期存在,雾霾治理、生态压力和低碳发展的倒逼机制将使煤炭消费总量峰值时间明显提前。

从新能源的发展来看,2013年,中国风电、太阳能发电装机已分别达到7548万kW、1943万kW,居世界第一、第二位。但与此同时,新能源资源富集地区负荷水平不高,总体市场空间有限,消纳面临着很大困难,2013年的弃风总量达到了162亿kW˙h。从全国范围来看,新能源电量占用电比重仍不到5%,区域性过剩和发展不平衡矛盾困扰着新能源的持续健康发展。

以往电力规划面临的形势一直是“供不应求”,首要目标是如何加大供应满足需求。当前,部分地区电力供过于求,如何合理规划好各种发电能源,以更清洁、高效的方式满足安全供应,是需要深入研究的问题。

1.3、环境保护的约束进一步增强

相比以前,大气、水资源的约束性加强,成为约束能源发展的重要基础条件。

当前中国的大气污染形势已十分严峻,在传统的煤烟型污染尚未得到解决的情况下,以PM2.5、O3和酸雨为特征的区域性复合型大气污染日趋严峻,突出表现在:全国特别是火电行业SO2和烟尘排放量下降,但NOx排放未得到有效控制;酸雨未能得到控制,由硫酸型酸雨逐渐向硫氮混合型酸雨转变;高浓度细颗粒物污染日益严重,在中东部区域屡屡发生持续多日的区域性重污染灰霾天气。

过去很长一段时期,环境保护只是规划的“软约束”,执行效果不理想。自“十一五”开始,SO2排放总量削减率成为约束性指标,“十二五”新增NOx作为被强制削减的污染物。展望“十三五”乃至更长时期,环保将逐步成为中国能源电力行业发展的“硬约束”,《大气污染防治行动计划》等多项措施及要求已经发布,将陆续实施并严格考核。未来,能源电力如何与生态环境协调发展面临巨大挑战。

1.4、碳减排面临新形势新挑战

“十三五”国家对于碳排放可能设定控制目标,如果实施则必须加快调整以煤为主的能源结构。

国际社会把21世纪末全球平均温度升高控制在2℃之内作为共识。要实现2℃目标,一般研究认为,全球应在2020年之前碳排放达到峰值[3]。2014年11月,《中美气候变化联合声明》中提出,中国计划2030年左右CO2排放达到峰值且将努力早日达峰,并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。这要求我们采取比过去更大的力度控制碳排放,化解日益增加的国际压力。

近期,中国在《国家应对气候变化规划》中提出,在总结温室气体自愿减排交易和碳排放交易试点的经验基础上,研究全国碳排放总量控制目标地区分解落实机制,制订碳排放交易总体方案。“十三五”期间如政策落地实施,意味着燃煤电厂即便经过脱硫、脱硝等清洁化改造,也难以满足碳排放的要求,从而面临着更加严格的约束。

1.5、深化电力体制改革的影响

强调发挥市场的主体作用,能源价格形成新机制、电力市场化改革对“十三五”发展将会产生重要影响。习近平总书记在中央财经领导小组第6次会议上提出推进能源消费、供给、技术、体制“四个”革命,要求坚定不移地推进改革,还原能源商品属性,构建有效竞争的市场结构和市场体系,未来将主要由市场主导配置资源。电力市场化改革应重点解决好以下问题:逐步建立电价形成机制。不再将电价作为宏观调控的手段,上网电价、销售电价由市场竞争形成,输配电价由政府监管。

加快建立竞争电力市场体系。在大用户直接交易的基础上,在售电侧进一步引入竞争,形成多买方、多卖方的市场结构,推进电网公平开放,建立中立于竞争主体的电力市场组织平台。

转变政府对电力的监管方式,进一步简政放权、弱化项目审批职能、强化战略规划职能,实施依法监管。这些无疑将对“十三五”电力发展产生深远影响。

2、“十三五”规划应把握好的若干平衡关系

总的来看,中国电力工业已进入新的发展阶段,从以往侧重于满足供应需求转向追求发展质量,其基本特征是“安全、清洁、高效、经济”。“安全”包括电力系统安全和保障国家能源安全,持续提高电能占终端能源的比重,有效减少国家能源对外依存度;“清洁”指水电、核电和新能源占比将越来越大,同时对常规化石能源发电进行节能减排升级改造;“高效”指进一步提高电力系统整体效率和效益,最大限度地节约土地、水、能源等资源,增强可持续发展能力;“经济”意味着电力供应的成本上升可负担、可承受。

在规划上应重点做好“总量、结构、布局、调配、体制”5个方面的平衡。

总量上做好供应和需求的预测、衔接和平衡。要以科学供应满足合理需求,在做好需求预测的基础上,利用需求引导供应,同时通过供应抑制不合理需求。逐步解决区域过剩与总体缺能的问题。

结构上做好清洁能源开发与化石能源利用的平衡。关键要做好化石能源清洁化利用和清洁能源有序开发,二者并重,做到发展目标可行,经济可承受。同时加快抽水蓄能等调峰电源建设,提高系统灵活性。

布局上做好存量调整和增量优化的平衡。存量上要着力解决东北等地区电力过剩、新能源弃风限电的问题,中东部重点区域老旧燃煤机组基本退出。增量上煤电、核电、新能源装机应统筹规划布局,高效利用。

调配上做好本地供应和跨区调运的平衡。中国能源供应的重心逐步西移、北移是大势,中东部地区用能缺口将逐步扩大。调配上既要充分挖掘本地供应能力,也要利用好区外、境外等多种渠道的资源。

体制上做好政府与市场、激励和约束的平衡。市场能够解决好的交给市场,市场失灵的领域做好政府监管。合理设计激励与约束机制,在公平开放的规则下,在售电侧引入多元购售电主体,逐步建立供需直接见面的大市场,从而在供需之间展开竞争,提高效率。

3、“十三五”及中长期电力发展的几个重大问题

3.1、电力需求预测

金地毯大数据中心对电力需求预测大的研判有2点。能源和电力需求增速都将下降一个台阶,但电力增速回调的幅度要小于能源增速回调幅度。综合各方面判断,2020年中国能源需求总量为46亿~47亿t标准煤,“十三五”期间能源需求年均增长3%左右,相比2004—2013年年均8.6%的增速有了很大回调。

电力增速也将回调,但消费增速回落要比能源消费增速回落缓慢,主要是由电气化水平仍持续提高所决定的。统计表明,中国近30年来电气化水平提升与能源消费强度下降呈负相关关系,电能占终端能源消费比重每提高1个百分点,单位GDP能耗下降3%~4%。实证研究表明,提升电气化水平有利于全社会用能控制和节约,应是未来长期坚持的方向。

电力增长仍有较大空间,2020年全国全社会用电总量在8万亿kW˙h左右。

从人均用电量水平来看,2013年,中国人均用电量3911kW˙h,接近世界平均水平,但仅为部分发达国家的1/3~1/4。预计到2020年,中国人均用电量将稳步增长至5500~5800kW˙h,接近2011年英国、意大利、西班牙等欧洲国家的水平,相当于2011年日本人均用电量的2/3和美国人均用电量的约40%。

从拉动用电增长的动力来看,过去,第二产业特别是四大高耗能产业在中国用电结构中占主导地位,2013年四大高耗能行业合计用电量占全社会用电量的比重为31.1%,而第三产业和居民生活用电比重仅为11.8%和12.8%,远低于OECD国家30%以上的水平,未来将成为拉动全社会用电增长的主要动力。

从用电地区分布来看,东部地区用电量占全国用电量长期在一半以上,中部和西部地区比重相对较低。2013年,东、中、西部地区用电比重分别为51.9%、22.1%、26.0%。未来中东部仍是中国负荷中心,但比重会持续下降。

根据以上综合研判,预计“十三五”期间全国用电量年均增长5%~6%,到2020年全社会用电量将达到7.6万亿~8.1万亿kW˙h。2020—2030年期间,电力需求年均增速进一步回落至2.5%~3.5%,用电量9.7万亿~11.3万亿kW˙h。2030年以后,电力需求将趋于饱和,年用电量增长进入1%~2%的区间。

3.2、发电能源供应

3.2.1、大气污染治理要求减煤和煤炭清洁高效利用,主要途径是提高发电用煤比重

当前,加大清洁能源开发力度已取得高度共识,治理大气污染、调整能源结构的关键是煤炭的减量和清洁利用。一是散煤的集中高效利用,需要更多的转化为发电,同时发电厂降低排放;二是煤炭总量减量,倒逼中国供应结构的转型。“十三五”期间很可能是煤炭消费得到明显抑制的阶段,到2030年可实现更大规模的煤炭减量。

“十三五”期间,通过建设高参数低排放电厂,加大现有电厂超低排放改造,电厂污染物排放总量大幅降低。采用政策措施和经济激励手段,改变生产生活用能方式,大幅减少煤炭分散燃烧量,电煤在煤炭消费总量的占比将由目前的53%提高至“十三五”的60%,是完全可行的,2020年以后可以进一步提高到70%,达到世界平均水平。

3.2.2、天然气资源稀缺,在中国不宜优先用于发电,而应以终端替代、分布式能源为主

到2020年,中国天然气供应能力预计将达到4000亿m3,相比2013年1700亿m3有很大提高,但其中有30%以上都依赖于进口,价格昂贵,保障程度不稳定。

天然气的利用方式主要有城市燃气、化工、工业燃料、发电等,从需求增长空间、利用效率和价格承受力来看,宜优先用于居民和商业用气,城镇散烧煤、燃煤锅炉的“煤改气”和部分交通领域“油改气”替代。天然气发电清洁,但是相比煤电甚至部分新能源发电都不具备经济竞争力,未来推广应以分布式能源为主,靠近终端用户,能效大幅提高,经济性也比较好,需要解决的问题是对分布式能源的并网及电价给予政策支持。在北方地区,可适度发展调峰电厂和带稳定供热负荷的热电联产电厂。

3.2.3、发电能源中非化石能源地位提升,发电对实现15%预期目标的贡献率在80%以上

“十三五”期间,中国水、核、风、太阳能等非化石能源发电仍将快速发展,常规水电新增装机规模或将达到0.6亿kW以上,核电0.3亿kW,风电1亿kW,太阳能发电0.7亿kW。发电量中非化石能源的比重将上升至28%,煤电降至66%。到2020年,非化石能源利用总量超过7亿t标准煤,占一次能源消费比重达15%,其中,转化为电力的非化石能源占84%。电力在非化石能源开发利用中始终居于中心地位。2030年,非化石能源占一次能源消费比重有望达到23%~25%。

3.3、电力装机结构和布局

3.3.1、“十三五”期间电力结构调整的关键是风电和太阳能发电

水电和核电一直在中国电力结构调整中扮演主力角色,“十三五”仍需要加快开发,特别是核电,要在“十三五”期间保持一定的开工规模,为后续发展打下坚实的基础。由于“十二五”水电、核电开工不足,实现原规划预期目标均有难度。为实现2020年非化石能源占比15%的目标和中长期碳排放目标,需要不断提高风电和太阳能发电的贡献度。

从目前的情况来看,风电主要面临规划脱节、灵活调节能力不足、跨区输电滞后导致的消纳难问题,“十三五”解决的思路主要有:

适度调整开发布局,加大中东部地区分散开发的力度,由原规划的3000万kW调整至6000万kW以上;

加大“三北”地区电力外送通道建设,扩大电网互联规模和范围[8];同时,进一步挖掘本地调峰潜力,加快抽水蓄能电站的建设。研究表明,到2020年,全国风电装机约2亿kW,“三北”本地消纳、跨区外送消纳和中东部分散消纳各占1/3,是技术经济性较好的方案,全国弃风比例有望控制在5%以下,以实现高效利用。

太阳能发电的主要问题是大型电站多位于电网末端,联网薄弱,外送消纳困难。而分布式光伏预期收益不确定性大,民用光伏市场难以激活。解决的思路有:建立配电网的分布式电源渗透率管理机制,引导分布式光伏合理布局;完善补贴政策,提高国内光伏发电市场竞争力;加强适应光伏发电的系统灵活调节能力建设等。2020年太阳能发电1亿kW的目标中,大型电站和分布式光伏的预计将各占60%和40%。2020年以后,应视资源条件和技术进步情况,继续大力推进太阳能集中式发电与分布式光伏发电并重发展。

3.3.2、“十三五”煤电装机增量空间在1.5亿kW左右,其中80%布局在西部、北部地区

“十三五”期间,根据电力供需平衡的结果,预计煤电装机还将增加1.5亿kW左右,到2020年煤电装机总量10.5亿kW左右。受大气污染防治和碳排放双重约束,中长期煤电装机规模也应严格控制。

金地毯大数据中心认为对煤电布局影响比较大的几个因素是:《大气污染防治行动计划》和新的《火电厂大气污染物排放标准》执行情况,以及煤电“近零排放”等技术应用效果。基于优化结果,建议“十三五”煤电增量的80%布局应在西部、北部地区,20%应在中东部地区。

四、中国电力行业未来发展水平预测

金地毯大数据中心认为 2020年发电量7.4万亿千瓦时,人均5210千瓦时/年,可满足实现全面小康用电需求;2030年发电量9.47万亿千瓦时,人均6530千瓦时/年,缩小了和发达国家用电水平的差距。

改革开放以来我国社会经济发展取得了举世瞩目的伟大成就,2014年国内生产总值增长7.4%,达到636463亿元居世界第二位;发电量55459亿千瓦时,发电装机容量13.6亿千瓦,均居世界首位。我国人口多,人均水平不高,国内生产总值人均仅7574美元,仍低于世界人均水平;发电量人均4057千瓦时,稍高于世界人均水平,仍属于发展中国家,处于社会主义发展初级阶段,发展潜力巨大,道路正确,实现两个百年目标任重道远,需继续快速发展。

据我国经济研究机构及专家研究,为全面实现小康目标,2015~2020年均GDP增速约需6.6%左右。2021~2031年后10年增速将放缓至5%左右,人均GDP进入发达国家初期水平。

发电量增速由经济增速和综合反映经济结构调整、节电力度等因素的电力弹性系数来决定。在单位产量耗电大的重工业快速发展阶段电力弹性系数大于1。在经济结构调整单位产值用电较少的三产及部分二产产品比重增大阶段,电力弹性系数在0.6~0.82左右。近3年电力弹性系数为0.71。我国今后发展趋势三产及单位产值耗电少的高精尖产业将快速发展,比重增大,因此我国近期电力弹性系数可能在0.7左右,以后还将逐步降低。综合以上情况分析,我们按2015~2020年GDP年均增长7%、电力弹性系数0.7,2021~2030年GDP年均增长5%左右、电力弹性系数0.5,2020年发电量7.4万亿千瓦时,人均5210千瓦时/年,可满足实现全面小康用电需求;2030年发电量9.47万亿千瓦时,人均6530千瓦时/年,缩小了和发达国家用电水平的差距,为实现第二个百年目标达到发达国家水平迈出了重要一步。从发电总量水平看,今后16年我国将超过美国、欧盟较多,稳居世界首位。从人均用电水平看,仅为美国一半,经合组织国家综合平均水平的70%左右,日本的75%左右,差距仍较大,需继续快速发展。

2020年发电量7.4万亿千瓦时,人均5210千瓦时/年,可满足实现全面小康用电需求;2030年发电量9.47万亿千瓦时,人均6530千瓦时/年,缩小了和发达国家用电水平的差距。

我的位置:

中国电力行业研究报告

发布人:管理员